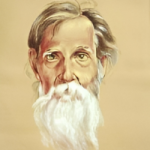

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের চল্লিশ বছরের চিত্র সাধনায় যবনিকা পড়ে গেল। বাঙলাদেশের এই ক্লান্তিহীন শিল্পী তাঁর কর্মক্ষেত্র ঢাকায় তাঁর সমাপ্ত ও অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নের নানাধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাঝখানটিতে চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেন। মৃত্যুর কারণ ফুসফুসে ক্যানসার। চার বছর আগে স্ট্রোকে তাঁর জীবনসংশয় হয়েছিল। তাঁর কব্জি এবং আঙুল ভিতরে ভিতরে জখম হয়েছিল। কিন্তু অনেক কাজ পড়ে আছে এবং সাধারণভাবে বাঙলাদেশের ছবি আঁকার সাধনায় যারা নেমেছে, তাদের লড়াইকে এগিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে নিজস্ব ছবি আঁকার পদ্ধতিকে আরো কঠিন ভাবে সামলে জানতে হবে—এই তাগিদ তাঁকে সহায়তা করেছিল অরোগ্যের সংগ্রামে। তিনি জয়ী হয়েছিলেন বলা যেতে পারে। নতুন শক্তি ঢেলে তিনি ছবির পর ছবি আঁকছিলেন। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো তাঁর সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহটিকে আক্রমণ করল ক্যানসার। লণ্ডনে গিয়ে একটা শেষ চেষ্টা করে ডাক্তারদের কাছ থেকে মৃত্যুর বিজ্ঞপ্তি নিয়ে ফিরে এলেন প্রিয় মাতৃভূমি সোনার বাঙলার ঢাকার। এর পর চার মাস ধৈর্য ধরে শুধু মৃত্যুর জন্যই প্রতীক্ষা। এবার আর ছবি আঁকার ফুরসতটুকু পেলেন না।

মৃত্যু জয়নুল আবেদীনের সাধনায় বাদ সেধেছে। কিন্তু আমৃত্যু যে কঠোৱ শ্রম তিনি করেছেন, তা তাঁকে বাঙলাদেশে এবং সেই সঙ্গে সারা পৃথিবীতে লোকস্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখবে।

“সারা পৃথিবীতে” কথাটা আবেগের বশে বেরিয়ে আসে নি এখানে।

পৃথিবীর দেশ দেশান্তরের সেরা শিল্পী ও সমঝদারেরা তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন। সেরা শিল্পীর পাওনা যে সম্মান, তা তিনি সর্বত্র পেয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন স্বল্পবাক্ এবং লেখাতেও অতি সংযমী, সে কারণে মেক্সিকোতে অথবা মস্কোয় বা পারী-তে তাঁর আদর যে কী গভীর আন্তরিক ছিল সেটা চাপা পড়ে গেছে। তিনি ছিলেন মজলিশী লোক এবং গল্পচ্ছলে কিছু কিছু বলেছিলেন এই মাত্র। কিন্তু ঘটনা হল, বাঙলাদেশের এই চিত্রী স্বীকৃতি পেয়েছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রভাণ্ডারে এবং শিল্পীদের কাছে।

একবার তিনি তাঁর একটি মজলিশী গল্পে বলেছিলেন এক অভিজ্ঞতার কথা। বাইরের একটি চিত্রভাণ্ডারে তাঁকে সম্মানিত করতে গিয়ে যেসব উচ্ছ্বসিত কথা বলা হচ্ছিল, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের এখানে তো দেখছি আমার একটি মাত্র ছবি আছে এবং সেটিতেও আছে কয়েকটা কাক ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের প্রতিকৃতি; ভদ্রতা করে বানিয়ে প্রশংসা করছ তোমরা। এর উত্তরে সেই চিত্রভাণ্ডারের লোকেরা বলেছিলেন, তোমার এই কয়েকটা তুলির টানই তোমাকে পরিচিত করে দিয়েছে। তোমার পরিচয়ের জন্য আর কিছুর দরকার নেই। সাধনার পরিচয় হিসেবে যা চাই তা রেখে গিয়েছেন জয়নুল আবেদীন, হয়তো বিশেষ করে বাঙলাদেশের জন্যই এবং সেই সঙ্গে সাধারণভাবে, দেশ দেশান্তরের চিত্রভাণ্ডারেও নিশ্চিতভাবেই।

কলকাতা মহানগরীতে ১৯৪৩ সালে তিনি থাকতেন এবং এই নগরীতে তাঁর ঘরে বসেই বাঙলা পঞ্চাশ সনের দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি এঁকেছিলেন এবং বিখ্যাত হয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষের এবং দুর্ভিক্ষ যারা ঘনিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে এ ছবি ছিল তাঁর রক্ত কালো-হওয়া তীব্র প্রতিবাদ। এখানে অবশ্য তিনি কোনো করণীয়কে সামনে আনেন নি। বস্তুতপক্ষে বলা যেতে পারে, নিছক বাস্তববাদের আওতার মধ্যেই তিনি তাঁর অনুভবকে রূপ দিয়েছেন। কিন্তু এই স্বাচ্ছন্দ্য তুলির কয়েকটা টানে সত্যি ছবিটুকু ধরার মধ্যেই জয়নুল আবেদীনের বিপ্লবী শিল্প-চিত্তটি কাজ করেছিল। তিনি তাঁর বিপ্লবী ক্ষোভকে প্রকাশ করেছিলেন মহানগরীর পথে সেই গ্রামীন মানুষের যন্ত্রণায়। কৃষণ চন্দর যাদের নাম দিয়েছিলেন অন্নদাতা এবং যাদের নিয়ে সেই একই সময়ে লিখেছিলেন তাঁর উপন্যাসিকা ‘অন্নদাতা’, চিত্তপ্রসাদ যাদের ছবি এঁকে গণশিল্পী হয়েছিলেন এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের নিয়ে লিখেছিলেন দুর্ভিক্ষ বিষয়ক উপন্যাস, জয়নুল আবেদীন তাদের সামনে রেখেছিলেন একান্তভাবে।

জয়নুল আবেদীন সেদিন তাঁর কয়েকটি যন্ত্রণার্ত ছবিতে যাদের এনেছিলেন, তাদের রাখলেন তাঁর পরবর্তী প্রায় সমস্ত ছবিতে। বলতে গেলে তিনি গ্রামীণ মানুষ ছাড়া অন্য কিছু আঁকলেন না যেন জিদ করেই। এর মধ্যে তাঁর বিপ্লবী চিত্তের একটা ঝলক পাওয়া যায়। দেশদেশান্তরের এবং বিশেষ করে বাঙলাদেশের নতুন সমাজবিন্যাসের ভিত সাধারণ গ্রামীণ মানুষেরাই। এই গ্রামীণ গণমানুষের ওপর যখন আঘাত এসেছে, তখনই জয়নুল আবেদীনের হাতে এসেছে সৃষ্টির যাদু। এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ১৯৬৯ সালের ১২ই নভেম্বর সাময়িক জলোচ্ছ্বাসে দক্ষিণ বাঙলার গণমানুষের ওপর যে মৃত্যু আর বিপর্যয় নেমে আসে, তাই তাঁর জীবনের শেষ অঙ্কে তাঁকে বৃহদায়তন ছবি আঁকতে প্রবৃত্ত করেছিল। এই ঘটনাটা তাঁর বিপ্লবী শিল্পীচিত্ত, তাঁর বিশেষ ছবি আঁকার পদ্ধতি এবং তাঁর প্রিয়তম বিষয়বস্তুর একটা গুণগত সংযোজনা।

এই বৃহদায়তন পটে আঁকা গণচিত্রটিতে তাঁর একটি বহুদিনের পুষে রাখা ঝোঁক তুলির টানের তরঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। এই ঝোঁক বৃহদায়তন বা মনুমেন্টালের প্রতি আকর্ষণ। মেক্সিকোতে সিকুয়েরাস, রিভেরা অরোজকো ও তাঁদের সতীর্থদের আঁকা আধুনিক দেওয়াল-চিত্রের গণবিন্যাস তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মস্কোতে গিয়ে আধুনিক বিশাল ছবি অথবা ভাস্কর্যের কাজ দেখে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রশংসা করেছিলেন। বিষয়বস্তুর সহজিয়া ভাবটুকুও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

তবে তিনি বাঙলাদেশের মানুষকে নিয়ে যে বৃহদায়তন ছবি আঁকলেন, তার পরিকল্পনার এবং মালমশলার ব্যবহার নিয়ে সব কিছুই তাঁর নিজস্ব অথবা বাঙলাদেশের নিজস্ব। বাঙলাদেশের গণমানসকে তিনি এখানেও ছবির প্রাণকেন্দ্রে রেখেছেন৷

এক সময়ে যখন তিনি ঢাকার আর্ট কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে প্রশাসনিক কাজে জড়িয়ে পড়েছেন এবং এর পরে যখন ছবি-আঁকাকে পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন কিংবা অঙ্ক বা রসায়নশাস্ত্র অথবা ইতিহাস ও সাহিত্যের সমপদস্থ বিদ্যা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির জন্য তদ্বির করেছেন, তখন বাইরে থেকে মনে হয়েছে জয়নুল আবেদীন ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। যাঁরা শিল্পীর কাছ থেকে ছবির কাজই সবচেয়ে বেশি চান, তাঁরা বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ধ্রুপদী, আধুনিক বাস্তবতাবাদী এবং পরাবাস্তববাদী ও নব্য পরীক্ষা নিরীক্ষার বিতর্কে তিনি তাঁর বিশেষ ধরনের বাস্তববাদের পক্ষাবলম্বন করে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা মাঝে মাঝে দাগ কাটে নি এই জন্য যে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছবি আঁকেন নি। তবু তিনিই বাঙলাদেশের ছবি-আঁকার লড়াইয়ে নেতৃত্ব করেছেন। বিশেষ করে ১৯৬৯ সালে দক্ষিণ বাংলা বিপর্যয়ের পরে গণমানুষের ছবি আঁকায় যে ভঙ্গি ও শৈলীর পরিচয় তিনি দিলেন, তাতে তাঁর মূল পরিচয় যে শিল্পী হিসেবে এ সত্যটিকে পরাবাস্তববাদী পদ্ধতির চিত্রীরাও মেনে নিলেন।

এখানে একটি বিষয় জয়নুল আবেদীনের শিল্পীসত্তা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। জয়নুল আবেদীন গণমানুষ বা লোকজীবনকে তাঁর ছবির প্রাণকেন্দ্রে রেখেছেন এবং একদিক দিয়ে তিনি সহজিয়া। তিনি ছিলেন বাংলা লোকসঙ্গীতের একজন পরম অনুরাগী। লোকসঙ্গীতের নায়ক আবদুল আলিমের গান তিনি ঘণ্টার পর ঘন্টা শুনতেন। এদিক দিয়ে যে ঘটনাটা স্বাভাবিক ছিল, সেটা হচ্ছে বাঙলার লোকচিত্রের পদ্ধতি বা শৈলীকে নিজেদের ছবিতে কাজে ফলানো। কিন্তু এটা তিনি করেন নি, যদিও নক্সীকাঁথার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন। বস্তুত তিনি নিজেকে বাঙলাদেশের গণমানুষের শিল্পী হিসেবে দেখতেন এবং এ কারণে গণমানুষের সুখদুঃখ হাসিকান্না মুখের ভাষা গান ও ছবির কাজকে একান্ত আপন করে ভাবতেন। একই কারণে বাস্তবতাবাদী চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেন বিংশ শতাব্দীতে গণমানুষের যে অভ্যুদয় ঘটেছে তার সম্ভাবনাকে সামনে রেখে। একে তিনি নতুন ধাঁচেই এঁকেছেন। কলকাতা আর্ট স্কুলে পূর্ব ও পশ্চিমী চিত্রবিদ্যার দ্বন্দ্বাত্মক পাঠ হয়েছিল, তার কিছুটা রেশ এখানে কাজ করেছে। জয়নুল আবেদীনকে তাই আমরা পেয়েছি গভীর দেশপ্রেমের একজন প্রতিভূরূপে। আবার এখানে আন্তর্জাতিকতারও তার বাঁধা হয়েছে। এবং এই আন্তর্জাতিকতা সর্বহারার শ্রমজীবীর আন্তর্জাতিকতা।

তাঁর দেশপ্রেম যে কি গভীর ছিল, সেটি প্রকাশ পায় ১৯৬০ সনে তাঁর একটি লেখায়। লেখাটির নাম ছিল ‘ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে’। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকতায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গণমানুষের যে অবস্থা হয়েছিল তা তিনি তাঁর অতি প্রিয় একটি লোকসঙ্গীতের

লগইন করুন? লগইন করুন

03 Comments

Karla Gleichauf

12 May 2017 at 05:28 pm

On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment

M Shyamalan

12 May 2017 at 05:28 pm

On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment

Liz Montano

12 May 2017 at 05:28 pm

On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment