book

ঠাকুরমা'র ঝুলি

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত ঠাকুরমা’র ঝুলি বাংলা রূপকথার এক ঐতিহাসিক ভাণ্ডার। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত এই বইটি গ্রামীণ বাংলার মুখে মুখে ঘুরে বেড়ানো গল্পগুলোকে ছাপার অক্ষরে তুলে এনেছে—যেখানে আছে রাজকন্যা, রাক্ষস, পঙ্খিরাজ, আর বাংলার লোকজ কল্পনার অপার সৌন্দর্য। শিশুদের মনোরঞ্জনের পাশাপাশি এটি বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক মূল্যবান দলিল।

-

এক শতক আগে, বার্লিনে, ১৯১৫ সালের ২৫ নভেম্বর, আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তারপর অনেক বছর পর্যন্ত খুব কমসংখ্যক পদার্থবিদ এটা বুঝতে পারতেন। তবুও ১৯৬০ সাল থেকে, পরবর্তী বিতর্কিত দশকগুলোতে অধিকাংশ সৃষ্টিতত্ত্ববিদগণ অসম্পূর্ণ বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বকেই কৃষ্ণ-গহ্বরসহ পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্ব ব্যাখ্যার সবচেয়ে ভালো তত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করতেন।

এবং এখনো, তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব (থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন), মৌলের পর্যায় সারণি, (দ্য পেরিওডিক টেবল অব দ্যা এলিমেন্টস), এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের তরঙ্গ-কণা’র দ্বৈততার মতো বিজ্ঞানের সাড়া জাগানো বিষয়গুলো অনেকে সহজে বুঝলেও গুটিকয় বিশেষজ্ঞ ছাড়া খুব কমসংখ্যক মানুষ সাধারণ আপেক্ষিকতা বোঝে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, তবুও

-

প্রায় ৮৪ বৎসর বয়সে সরলা রায় (মিসেস্ পি. কে. রায়) দেহত্যাগ করেছেন। যথাকালেই তাঁর জীবনাবসান হয়েছে, বলতে হবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তিনি এখনো এতটা দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অধিষ্ঠিতা ছিলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতি স্বীকার করে নেওয়া তাঁর দেশের ও সমাজের পক্ষে সহজ নয়। সম্ভবত, তাঁর উত্তরাধিকারিণীও আর একাল কেউ আসবেন না।

আমাদের অনেকেরই নিকট মিসেস্ পি. কে. রায় “গোখলে মেমোরিয়েল গার্লস্ স্কুলের” (এবং তার কলেজ শাখারও) প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রধান পরিচালিকা হিসাবেই সুপরিচিতা ছিলেন। হয়ত এজন্যই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের প্রথম নারী সদস্যা মনোনীত হন। বাংলা দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কন্যাদের শিক্ষাবিষয়ে সে স্কুলটির যে বিশেষ দান আছে তা সুপরিজ্ঞাত।

বিলেতী ধনিকশ্রেণীর উদারনৈতিক

-

পূর্ব পাকিস্তানে ‘পরিচয়’-এর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান আদেশক্রমে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ সংখ্যা ও তৎপরবর্তী কোনো সংখ্যা ‘পরিচয়’ পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবে না।

কেন এই আদেশ, আমরা জানি না। প্রকাশ ‘পরিচয়’-এ নাকি ‘আপত্তিকর সংবাদাদি’ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কথাটা কি মূলত ঠিক?

‘পরিচয়’-এর পাঠকেরা জানেন, কী ধরনের লেখা ‘পরিচয়’ সাধারণত প্রকাশ করে এসেছে। বাঙলা ভাষায় যে সাহিত্য আমাদের আছে, তাকে অগ্রসর করাই ছিল ‘পরিচয়’-এর প্রধান কাজ। প্রগতিশীল সংস্কৃতির উজ্জীবনই ‘পরিচয়’-এর প্রধান লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যসাধনে অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ‘পরিচয়’ যে বিশেষ একটি ভূমিকা পালন করেছে তা আবার মনে করিয়ে দেই। সে-ভূমিকাটি হল শান্তির জন্য সংগ্রামের ভূমিকা ;

-

অগ্রগমনের স্তরে, নিজেকে ক্রমশ বদল করতে করতে, এক ব্যাপকতর সামাজিক চৈতন্যময়তায় সংযুক্তি লাভ করে শিল্প—এইরকমই এক অনুভবের মধ্যে মার্কসবাদ ও কমিউনিজমে বিশ্বাসী সমস্ত শিল্পীদের শিল্পচেতনা চিরকাল ভর পেয়ে এসেছে। এই বিশ্বাসের মধ্যেই তাঁদের নতুন বাস্তবচেতনার আশ্রয়, এর মধ্যেই তাঁরা খুঁজে নেন তাঁদের শিল্পসৃষ্টির অন্বিষ্টকে, যদিও এই বাস্তবতার চরিত্র ও মাত্রা সময়ের বিবর্তনে বদলে যায়। তাই পোশাক বদলের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শিল্পকাঠামো নতুন নাড়ীর স্পন্দনে জেগে ওঠে, তাপ ও নিশ্বাস গ্রহণের পালাবদলের মধ্যে তার সম্পূর্ণ অবয়বটি ধরা দিতে থাকে তখন, আরো বিস্তৃত কোনো সংযুক্তির তাগিদে ৷ রাস্তবতা সম্পর্কে এই জাতীয় বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ করা যাবে মেক্সিকোর ম্যুরাল শিল্পী ডেভিড সেকেরাসের

-

রুশ দেশে গত দেড়শো বছর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদির গবেষণা ও আলোচনা চলছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গেরাসিম লেবেডেফ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিনায়েফ্ ছাড়া উনিশ শো সতেরো সালে নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বেকার ভারতবিজ্ঞানী রুশ পণ্ডিতদের মধ্যে কেউই আধুনিক ভারতের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদির দিকে নজর দেননি। আলেক্সি পেত্রোভিচ্ বারান্নিকফ প্রথম দেশীয় পণ্ডিত যিনি সংস্কৃতের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক ভারতের ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার জন্য আজীবন কাজ করে গিয়েছেন। আধুনিক ভারতের সঙ্গে সোবিয়েতবাসীর গভীর পরিচয়ের কৃতিত্ব বহুলাংশে তাঁরই প্রাপ্য। আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের জন্য এতবড় কাজ আর কোনো দেশে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান করেনি। বারান্নিকফের কাজ সব দিক দিয়ে অতুলনীয়। তাঁর

-

বাংলাদেশ ছিল নদীমাতৃক। নদী ছিল বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু আজ যে-টুকু বাংলা আমাদের, সে বাংলা তেমন নদীবহুল নয়। যে-অংশ নদীবহুল এবং নদীর খেয়ালখুশীর সঙ্গে যে অংশের মানুষের জীবনযাত্রা একসূত্রে বাঁধা সে অংশ আজ আমাদের কাছে বিদেশ। অদৃষ্টের এ পরিহাস রবীন্দ্রনাথের কাছে ভয়ানক দুঃখের কারণ হত।

প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্ট করেছিল। সেদিক থেকে তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সগোত্র ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে নদী কবিকে বোধহয় সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ ক’রেছিল। তাই কবি নদীর কাছে সময়ে অসময়ে ছুটে গেছেন। তাই তিনি নদীর বুকে নৌকাতে ভাসতে এত ভালবাসতেন। নদীর তরুণীসুলভ চাপল্য এবং গতি কবির চিরতরুণমনে গভীর দাগ কেটেছিল। তাছাড়া সংসারের কোলাহল থেকে মুক্তি

-

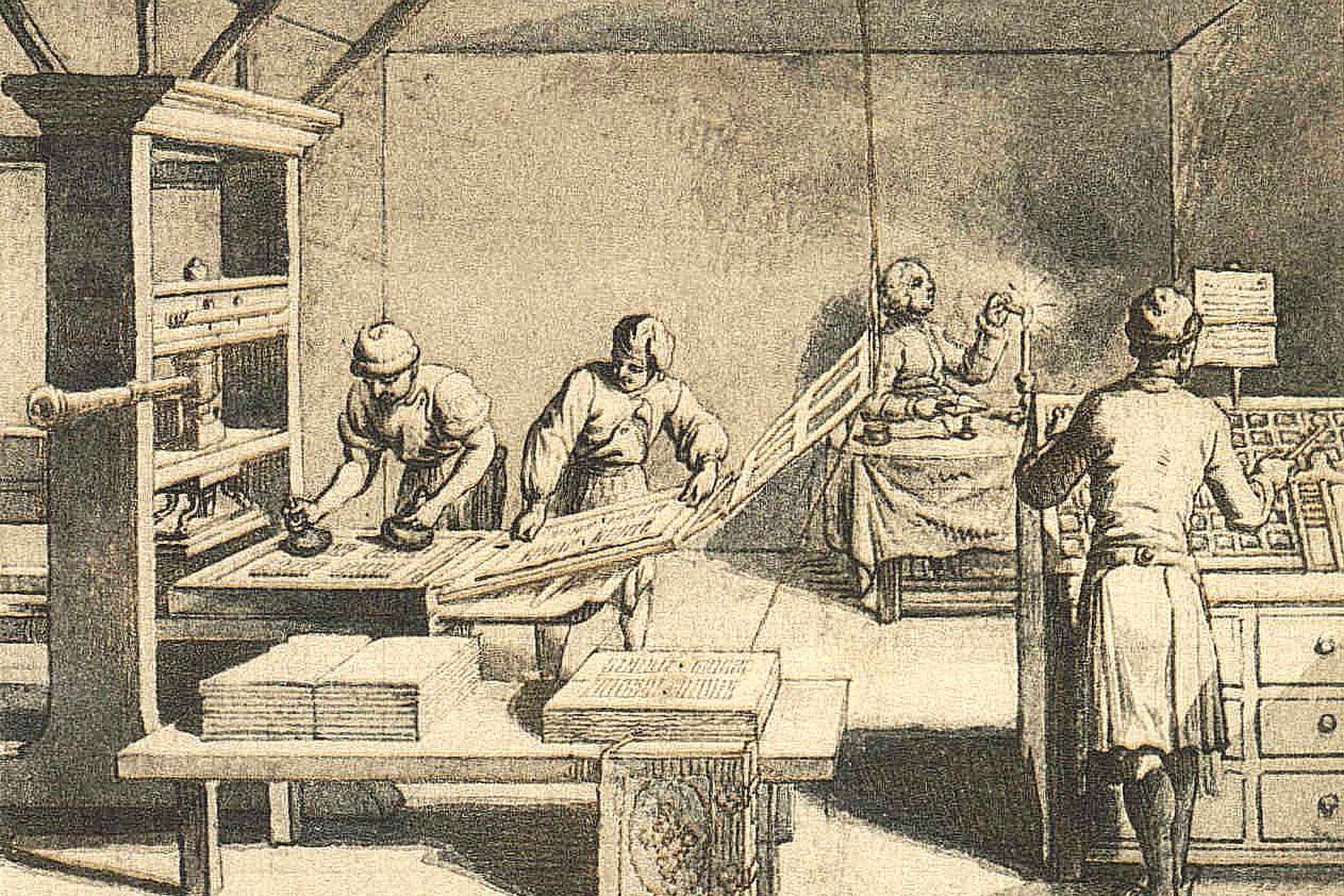

১৪৫৬ সালে জার্মানির গুটেনবার্গ কর্তৃক মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের অল্পদিনের মধ্যে তা সারা ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। এর ঠিক একশ বছর পর অর্থাৎ ১৫৫৬ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র আমদানি করেন পর্তুগিজরা। সুতরাং এ উপমহাদেশে ছাপাখানার প্রবর্তক—পর্তুগিজরা।

১৫৫৭ সালে ছাপাখানাটি থেকে প্রথম বই ছাপা হয়। ধারণা করা হয় ১৫৫৬ সাল থেকে ১৫৬১ সাল পর্যন্ত গোয়ায় পাঁচটি বই ছাপা হয়েছিল। যদিও এখন পর্যন্ত কারো চোখে একটি বইও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। প্রথম নিদর্শন হিসেবে যে বইটি এখনো আছে সেটা হলোCompendio Spirtiual Da Vida Christa। নিউইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরিতে রাখা আছে বইটি। গোয়ার পর ছাপাখানার কেন্দ্র হয় কুইলনে। সেখান থেকে ১৫৭৮ সালে তামিল

-

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ছোট্ট রুবাইয়াৎ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে মা তার কিভাবে ম্যাচবক্স থেকে একটা কাঠি বের করে সেটা বক্সটার একপাশে ঘষে দিতেই কাঠিটার মাথায় আগুন ধরে গেল। সে আগুন আবার চুলোর কাছে নিয়ে ধরতেই চুলোয় ধপ করে আগুন জ্বলে উঠলো।

রুবাইয়াৎ মাকে প্রশ্ন করলো—আগুন জ্বলে কেমন করে, আম্মু? মা বললো—যাও, রাফসান ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করো। যদি ভাইয়া বলতে না পারে তাহলে আমি বলবো, কেমন?

রুবাইয়াৎ দৌড়ে রাফসান ভাইয়ার কাছে গেল। দেখলো সে পড়াশুনায় ব্যস্ত, সামনের মাসেই তার বড়সড় একটা পরীক্ষা আছে কিনা। তবুও তাকে সাহস করে প্রশ্ন করে বসলো রুবাইয়াৎ—আচ্ছা ভাইয়া, আগুন জ্বলে কেমন করে?

পড়াশুনায় বাধা পড়ায় রাফসান প্রথমে বিরক্ত

-

বন্ধুগণ,

নিজের জীবন এলো যখন সমাপ্তির দিকে, তখন ডাক পড়লো আমার দেশের এই যৌবন-শক্তিকে সম্বোধন ক’রে তাদের যাত্রাপথের সন্ধান দিতে। নিজের মধ্যে কর্মশক্তি যখন নিঃশেষিতপ্রায়, উদ্যম ক্লান্ত, প্রেরণা ক্ষীণ, তখন তরুণের অপরিমেয় প্রাণধারার দিক-নির্ণয়ের ভার পড়লো এক বৃদ্ধের উপর। এ আহ্বানে সাড়া দিবার শক্তি-সামর্থ্য নেই—সময় গেছে। এ আহানে বুকের মধ্যে শুধু বেদনার সঞ্চার করে। মনে হয়, একদিন আমারও সবই ছিল—যৌবন, শক্তি, স্বাস্থ্য, সকলের কাজে আপনাকে মিশিয়ে দেবার আনন্দবোধ—এই যুব—সংঘের প্রত্যেকটি ছেলের মতই,—কিন্তু সে বহুদিন পূর্বেকার কথা। সেদিন জীবন-গ্রন্থের যে-সকল অধ্যায় ঔদাস্য ও অবহেলায় পড়িনি, এই প্রত্যাসন্ন পরীক্ষার কালে তার নিষ্ফলতার সান্ত্বনা আজ কোন দিকেই চেয়ে আমার চোখে পড়ে না। আমি

-

বুড়া বৃন্দাবন সামন্তর মৃত্যুর পরে তাহার দুই ছেলে শিবু ও শম্ভু সামন্ত প্রত্যহ ঝগড়া-লড়াই করিয়া মাস-ছয়েক একান্নে এক বাটীতে কাটাইল, তাহার পরে একদিন পৃথক হইয়া গেল।

গ্রামের জমিদার চৌধুরীমশাই নিজে আসিয়া তাহাদের চাষবাস, জমিজমা, পুকুর-বাগান সমস্ত ভাগ করিয়া দিলেন। ছোটভাই সুমুখের পুকুরের ওধারে খান-দুই মাটির ঘর তুলিয়া ছোটবৌ এবং ছেলেপুলে লইয়া বাস্তু ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

সমস্তই ভাগ হইয়াছিল, শুধু একটা ছোট বাঁশঝাড় ভাগ হইতে পাইল না। কারণ, শিবু আপত্তি করিয়া কহিল, চৌধুরীমশাই, বাঁশঝাড়টা আমার নিতান্তই চাই। ঘরদোর সব পুরোনো হয়েছে, চালের বাতা-বাকারি বদলাতে, খোঁটাখুঁটি দিতে বাঁশ আমার নিত্য প্রয়োজন। গাঁয়ে কার কাছে চাইতে যাব বলুন?

শম্ভু প্রতিবাদের জন্য উঠিয়া বড়ভাইয়ের

-

ইতিপূর্বে প্রজাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে, কিন্তু একবার আমার মানসপদ্মে বসেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তার পরে, কাঁচা ঘুমে চমক লাগিয়ে দিলে যেমন ঘুম আর আসতে চায় না, আমার সেই দশা হল। আমার বন্ধুবান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীয় এমন-কি, তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন পেলেন; আমি কৌমার্যের লাস্ট বেঞ্চিতে বসে শূন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিলুম।

আমি চোদ্দ বছর বয়সে এন্ট্রেন্স পাস করেছিলুম। তখন বিবাহ কিংবা এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় বয়সবিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হয় নি। ইঁদুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে-কুটে ফেলে, তা সেটা

-

এক

সে অনেকদিনের ঘটনা। সত্যেন্দ্র চৌধুরী জমিদারের ছেলে; বি.এ. পাশ করিয়া বাড়ি গিয়াছিল, তাহার মা বলিলেন, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী বাবা, কথা শোন্, একবার দেখে আয়।

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, না মা, এখন আমি কোনমতেই পারব না। তা হলে পাশ হতে পারব না।

কেন পারবি নে? বৌমা থাকবেন আমার কাছে, তুই লেখাপড়া করবি কলকাতায়, পাশ হতে তোর কি বাধা হবে আমি ত ভেবে পাইনে, সতু!

না মা, সে সুবিধে হবে না এখন আমার সময় নেই, ইত্যাদি বলিতে বলিতে সত্য বাহির হইয়া যাইতেছিল।

মা বলিলেন, যাস্নে দাঁড়া, আরও কথা আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, আমি কথা দিয়েচি বাবা, আমার মান রাখবি নে?

সত্য

Catagory

Tags

- অতিপ্রাকৃত

- অনুপ্রেরণামূলক

- অনুবাদ

- অপরাধ

- অভিধান

- অভ্যুত্থান

- অর্থনীতি

- অলিম্পিক

- অস্ট্রেলিয়া

- অস্ত্র

- আইন

- আইনশাস্ত্র

- আইনস্টাইন

- আত্মউন্নয়ন

- আত্মজীবনী

- আদিবাসী

- আধ্যাত্মিকতা

- আন্দোলন

- আফ্রিকা

- আর্টিস্ট

- আলোচনা

- ইউরোপ

- ইসলাম

- উত্তর আমেরিকা

- উদ্ভাবন

- উদ্ভিদ

- উদ্ভিদবিদ্যা

- উদ্যানচর্চা

- উপকথা

- উপন্যাস

- উপন্যাসিকা

- উৎসব

- এশিয়া

- ওয়ার্ল্ড কাপ

- ওষুধ

- কড়চা

- কথোপকথন

- কবিতা

- কমিক

- কলকাতা

- কল্পকাহিনী

- কল্পবিজ্ঞান

- কারুশিল্প

- কিশোর

- কৃষি

- ক্রিকেট

- খাদ্য

- খুলনা

- খেলা

- খ্রিষ্টান

- গণতন্ত্র

- গণযোগাযোগ

- গণহত্যা

- গণিতশাস্ত্র

- গদ্য

- গদ্যকাব্য

- গবেষণা

- গৃহসজ্জা

- গোয়েন্দা

- গ্যাজেট

- গ্রন্থপঞ্জি

- চট্টগ্রাম

- চলচ্চিত্র

- চিঠি

- চিত্রকলা

- চিরায়ত

- চীন

- ছড়া

- ছাত্র আন্দোলন

- ছোটগল্প

- জলবায়ু

- জাতীয়

- জাতীয়তাবাদ

- জাপান

- জার্মানি

- জীবনী

- জীববিজ্ঞান

- জ্যোতির্বিদ্যা

- ঢাকা

- তথ্যসূত্র

- দর্শন

- দাঙ্গা

- দুর্ভিক্ষ

- দুঃসাহসিক

- ধর্ম

- নজরুল

- নদী

- নাটক

- নাট্যশালা

- নারী

- নারীবাদী

- নির্বাচন

- নৃত্য

- পদার্থবিদ্যা

- পরিবেশ

- পশ্চিমবঙ্গ

- পাকিস্তান

- পাখি

- পুঁজিবাদ

- পৌরাণিক

- প্রতিবেশ

- প্রযুক্তি

- প্রহসন

- প্রাণিবিদ্যা

- ফিচার

- ফিনান্স

- ফুটবল

- ফ্যাসিবাদ

- ফ্রান্স

- বই

- বইমেলা

- বরিশাল

- বাজেট

- বাংলা

- বিজ্ঞান

- বিজ্ঞানী

- বিনোদন

- বিপ্লব

- বিবর্তন

- বিয়োগান্তক

- বিশ্ববিদ্যালয়

- বিশ্লেষণ

- বৌদ্ধ

- ব্যাঙ্গাত্মক

- ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন

- ভারত

- ভাষণ

- ভাষা

- ভূগোল

- ভৌতিক

- মধ্যপ্রাচ্য

- মনোবিজ্ঞান

- ময়মনসিংহ

- মহাকাশ

- মহাবিশ্বতত্ত্ব

- মানসিক স্বাস্থ্য

- মার্কসবাদ

- মুক্তিযুদ্ধ

- মুদ্রণ ও প্রকাশনা

- যুক্তরাজ্য

- যুক্তরাষ্ট্র

- যুদ্ধ

- রংপুর

- রবীন্দ্রনাথ

- রমন্যাস

- রম্যরচনা

- রসায়ন

- রহস্য

- রাজশাহী

- রান্নাবান্না

- রাশিয়া

- রূপকথা

- রূপচর্চা

- রেসিপি

- রোজনামচা

- রোমাঞ্চ

- লেখক

- লোককাহিনী

- ল্যাটিন আমেরিকা

- শিল্পকলা

- শিশুতোষ

- শৈলী

- সংঘর্ষ

- সঙ্গীত

- সংবাদ

- সমসাময়িক

- সমাজ

- সমাজতন্ত্র

- সমান্তরাল বিশ্ব

- সম্পাদকীয়

- সরকার

- সাংবাদিকতা

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

- সাম্যবাদ

- সাম্রাজ্যবাদ

- সিলেট

- সুপারহিরো

- সোভিয়েত ইউনিয়ন

- স্থাপত্য

- স্মৃতিকথা

- হিন্দু

Archives

- 2025(70)

- 2024(242)

- 2019(4)

- 2018(1)

- 2017(1)

- 2016(8)

- 2015(7)

- 2014(2)

- 2012(1)

- 2011(1)

- 2010(1)

- 2009(1)

- 2006(1)

- 2005(2)

- 2004(2)

- 2003(6)

- 1999(2)

- 1997(2)

- 1995(1)

- 1990(2)

- 1986(2)

- 1984(3)

- 1981(3)

- 1980(2)

- 1979(1)

- 1978(6)

- 1976(1)

- 1975(25)

- 1971(28)

- 1968(4)

- 1965(27)

- 1963(1)

- 1960(3)

- 1952(3)

- 1951(1)

- 1949(16)

- 1946(15)

- 1945(1)

- 1936(1)

- 1931(3)

- 1904(1)

- 1903(1)

- 1901(1)

- 1892(1)

- 1891(1)

- 1890(1)

Stay Connected

Get Newsletter

Subscribe to our newsletter to get latest news, popular news and exclusive updates.