ইরানীরা কী নিয়ে স্বপ্ন দেখছে

‘ওরা স্বেচ্ছায় আমাদের ছেড়ে দেবে না। অন্তত যতটা অনিচ্ছায় ভিয়েতনাম ছেড়েছে তার চেয়েও বেশি অনিচ্ছায় আমাদের ছাড়বে।’ আমি বলতে চেয়েছিলাম যে ওরা ভিয়েতনাম ছাড়ার চেয়েও অনেক বেশি অনিচ্ছুক তোমাদের ছাড়তে। কারণ তেল, কারণ মধ্যপ্রাচ্য। তবে এখন মনে হয় ক্যাম্প ডেভিডের পরে লেবাননে সিরিয়ার শাসন ও রাশিয়ার প্রভাব মেনে নিতে ওরা প্রস্তুত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কি আসলে নিজেদের প্রকৃত অবস্থান থেকে বঞ্চিত করতে প্রস্তুত? যেখান থেকে সে প্রাচ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবে বা শান্তি-অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে?

আমেরিকানরা কী শাহকে নতুন কোনো শক্তির পরীক্ষায় দ্বিতীয় ‘ব্ল্যাক ফ্রাইডে’র দিকে ঠেলে দেবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় ক্লাস শুরু হওয়া, সাম্প্রতিক ধর্মঘটগুলো, আবার শুরু হওয়া সবগুলো সংকট আর আগামী মাসের ধর্মীয় উৎসব—সব মিলিয়ে দারুণ একটা সুযোগ তৈরি হতে পারে। লৌহমুষ্টির মানুষটি হলো, মোঘাদম—SAVAK-এর বর্তমান নেতা।

এটা আসলে ‘বিকল্প পরিকল্পনা’। বর্তমান সময়ের জন্য সেটা মোটেও কাম্য বা পছন্দনীয় নয়। পুরো ব্যাপারটাই তো হবে অনিশ্চিত: কয়েকজন জেনারেলের ওপর ভরসা করা গেলেও পুরো সেনাবাহিনীর ওপর করা যাবে কি না তা ঠিক পরিষ্কার নয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই পরিকল্পনা কাজের কিছু হবে না, কারণ বাইরে থেকে কোনো ‘কমিউনিস্ট’ হুমকি নেই। যেহেতু গত ২৫ বছর ধরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে সম্মত রয়েছে; আবার সেরকম হুমকি ভেতরেও নেই কারণ সোভিয়েতদের প্রতি ভয় আর আমেরিকানদের প্রতি ঘৃণাটা এখানে সমান।

শাহের উপদেষ্টারা হোক আর আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা, সরকারি আমলারা বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ (ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা সমাজতান্ত্রিক লোকজন) হোক গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সবাই কমবেশি খুশি মনেই একমত হয়েছে একটা ‘আভ্যন্তরীন উদারীকরণ তরান্বিত (Accelerated Internal Liberalization)’ করার উদ্যোগ নিতে অথবা ব্যাপারটা ঘটতে দিতে। বর্তমানে রাজনৈতিক নেতাদের পছন্দ হলো, ‘স্প্যানিশ মডেল’। এটা কি ইরানের ক্ষেত্রে প্রজোয্য? এক্ষেত্রে অনেক প্রায়োগিক সমস্যা রয়েছে। সময় নিয়ে প্রশ্ন আছে: এখন, নাকি পরে, আরেকটা সহিংস ঘটনার পরে? ব্যক্তি নিয়েও প্রশ্ন আছে: শাহকে নিয়ে নাকি তাঁকে ছাড়াই? তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে, নাকি স্ত্রীকে? প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আমিনি, বৃদ্ধ কুটনৈতিক যে এই অপারেশন পরিচালনা করেছে, সেকি ক্লান্ত নয়?

রাজা ও ধর্মগুরু

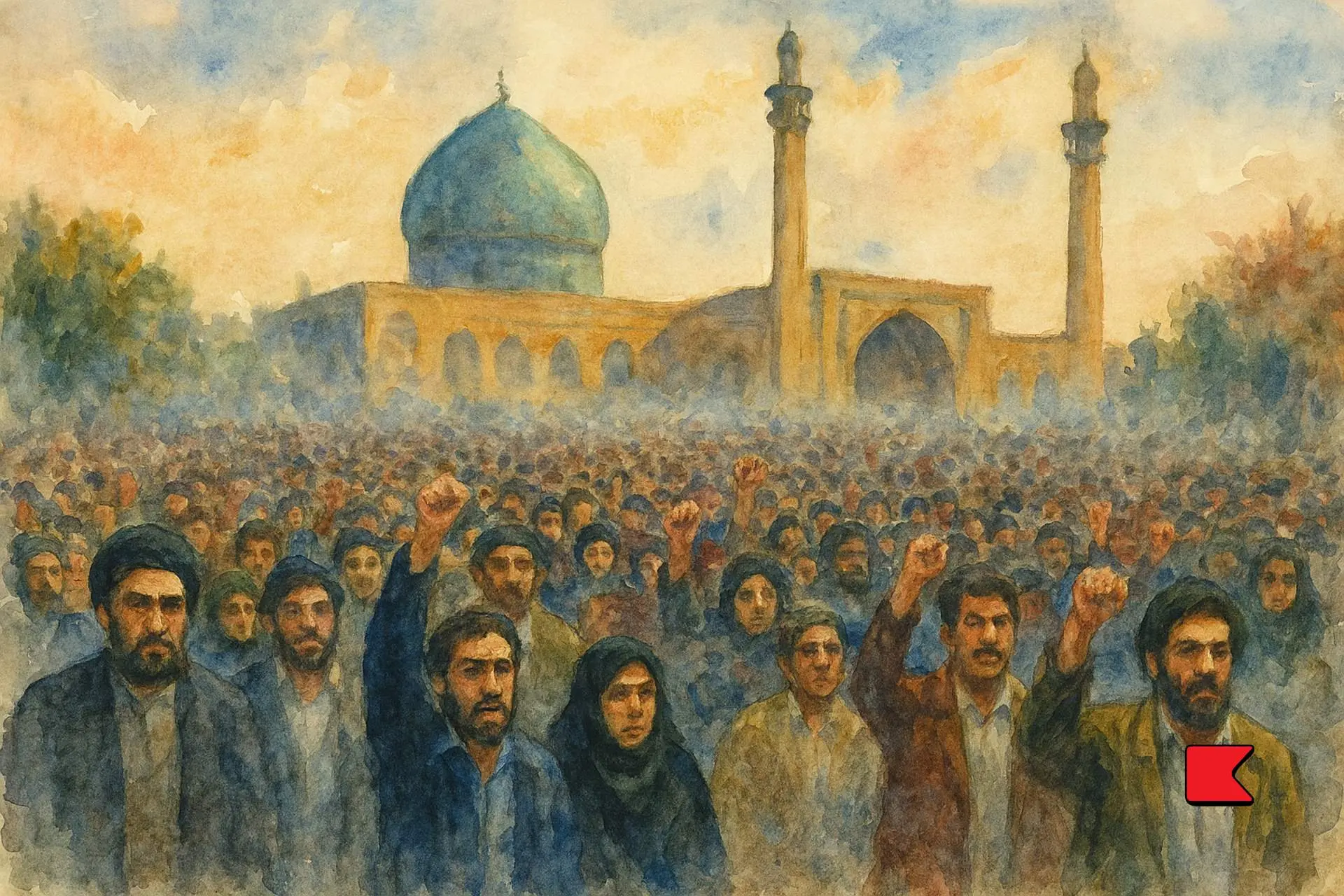

যাই হোক, ইরান আর স্পেনের অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে । ইরানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যর্থতার কারণেই একটা উদার, আধুনিক, পাশ্চাত্যধর্মী শাসনব্যবস্থার ভিত গড়ে উঠতে দেয়নি। তার পরিবর্তে তৃণমূল থেকে এক প্রবল আন্দোলন জেগে উঠেছে যা এই বছর বিস্ফোরিত হয়ে ধীরে ধীরে পুনর্গঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। এই আন্দোলনে অন্তত ৫ লাখ মানুষ তেহরানের রাস্তায় নেমে এসেছে, মেশিন আর ট্যাংকের সামনে।

তারা শুধু ‘শাহ নিপাত যাক’ বলেই চিৎকার করেনি, ‘ইসলাম, ইসলাম’, ‘খোমেনি আমরা আছি তোমার সঙ্গে,’...এমনকি, ‘খোমেনিই বাদশা।’ বলেও স্লোগান দিয়েছে।

ইরানের পরিস্থিতি যে ঐতিহ্যের প্রতীকী আবরণে দ্বন্দ্বযুদ্ধ সেটা বোঝা যায়। দ্বন্দ্বযুদ্ধ এক রাজা আর এক ধর্মগুরুর, অস্ত্রধারী শাসক আর সর্বস্বান্ত নির্বাসিতের, একজন স্বৈরশাসকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিঃস্ব একজন মানুষ যাকে দেশের মানুষ ভালোবাসে। এরকম চিত্রের নিজস্ব শক্তি আছে, কিন্তু এমন এক বাস্তবতাও সামনে নিয়ে আসে যেখানে লাখ লাখ মৃত মানুষের চিহ্ন রয়ে গেছে।

ক্ষমতা কাঠামোতে ফাটল না ধরিয়ে দ্রুত উদারীকরণের যে ধারণা তা থেকে আরো একটি ধারণা তৈরি হয়, আর তা হলে সমগ্র কাঠামোর একেবারে নিম্নস্তরে সমন্বয় সাধন হয়েছে, অথবা তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। এখানে সর্বাগ্রে যা উপলব্ধি করতে হবে তা হলো, আন্দোলনটি আসলে কতদূর যেতে চায়। যাইহোক, গতকাল নিজের আশ্রয়স্থল প্যারিসে বসে আয়াতুল্লাহ খোমেনি অনেক চাপ থাকা স্বত্বেও ‘সব বিনষ্ট করে দিয়েছে।’

সে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি আহবান জানিয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মুসলমান জনগোষ্ঠী আর সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যেও সে কথা বলেছে। তারা যে কোরআন আর জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে বিরোধিতা করছে সে কারণে নির্বাচন, সংবিধান এবং অন্য অনেক কিছু আপসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে—সে কথাও জানিয়েছে।

শাহ-এর বিরোধীদের মধ্যে কী পূর্বানূমিত ফাটল ধরেছে? যদিও বিরোধী ‘রাজনীতিবিদ’রা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে: ‘সব ঠিক আছে’, তারা বলছে, ‘খোমেনি ঝুঁকি নিয়ে আমাদের শাহ আর আমেরিকানদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যাই হোক, তার নামে শুধুই একটা সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছে, দৃশ্যত সে কোথাও নেই। ভুলে গেলে চলবে না যে, ১৯৬৩ সাল থেকেই রাজনৈতিক দলগুলোর মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এই মুহূর্তে খোমেনি আমাদের মনোবল বাড়াচ্ছে/একত্রিত করছে, কিন্তু একবার এই একনায়কতন্ত্র লোপ পেলেই সব ধোঁয়াশা কেটে যাবে। প্রকৃত রাজনীতিবিদ কেউ দায়িত্ব নিলেই দেখা যাবে সবাই বুড়ো প্রচারককে ভুলে যাবে।” কিন্তু প্যারিসের শহরতলিতে আয়াতুল্লাহর নামেমাত্র গোপন বাসভবন ঘিরে এই সপ্তাহান্তে যত বিক্ষোভ হয়েছে, সেই সঙ্গে “গুরুত্বপূর্ণ” ইরানিদের আসা-যাওয়া, সবকিছুই এই হঠকারী আশাবাদের বিরোধিতা করেছে। এই সবকিছু থেকে এটাই প্রমাণ হয়েছে যে পনেরো বছর ধরে নির্বাসিত একজন বৃদ্ধ এবং তার নাম জপকারী লোকদের মধ্যে বহমান যে রহস্যময় শক্তি আছে, সাধারণ মানুষ সেটাতে বিশ্বাস রেখেছে।

কয়েকমাস আগে আমি এই বহমান রহস্যময় শক্তি সম্পর্কে জেনেছি, সত্যি কথা বলতে সব বিশেষজ্ঞদের একই ধরনের কথা বারবার শুনে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম: “আমরা জানি ওরা কী চায় না, কিন্তু ওরা এখনো জানে না যে ওরা আসলে কী চায়।”

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার কয়েকদিন পরেই একটা প্রশ্ন মাথায় নিয়ে তেহরান আর কোমের রাস্তায় হাঁটছিলাম আমি, ‘তোমরা কী চাও?’ আমি পেশাদার রাজনীতিবিদের প্রশ্নটি করা থেকে সতর্কভাবেই বিরত ছিলাম। তার পরিবর্তে ধর্মীয় নেতা, ছাত্র, ইসলামের সমস্যায় আগ্রহী বুদ্ধিজীবী বা ভূতপূর্ব গেরিলা যোদ্ধা—যারা ১৯৭৬ সালে সশস্ত্র সংগ্রাম ছেড়ে গতানুগতিক কাজকর্ম করছিলেন তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বসেছিলাম।

“তোমরা কী চাও?” ইরানে থাকাকালীন পুরো সময়টা আমি একবারও উত্তরে “বিপ্লব” শব্দটি শুনিনি, কিন্তু প্রতি পাঁচ জনে অন্তত চারজন বলেছে, “একটা ইসলামি সরকার।” এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। আয়াতুল্লাহ খোমেনী আগেই সাংবাদিকদের এ বিষয়ে বলিষ্ঠ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, আর তার সেই প্রতিক্রিয়াটিই শক্ত অবস্থানে ছিল।

ইরানের মতো দেশের জন্য এটা আসলে কী বোঝায়? দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান হলেও তারা না আরব, না সুন্নী। তাহলে কী অন্য সর্ব-ইসলামি বা সর্ব-আরবীয় দেশগুলোর চেয়ে ইরানের ব্যপারটা কম সংবেদনশীল?

শিয়া মতবাদ ইসলামের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে “ইসলামি সরকারের” আকাঙ্ক্ষাকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেয়। আধ্যাত্মিক সংগঠনে পদানুক্রম না থাকায় ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে একটা নিশ্চিত স্বাধীনতার অভাব লক্ষ করা যায়। কিন্তু যারা তাদের কথা মেনে চলে তাদের ওপর নির্ভরশীলতা (এমনকি অর্থনৈতিক) আছে, আর আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ববাদের একটা গুরুত্ব তো আছেই। সংগঠনটির যে কর্তৃত্ব ছিল তা টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মীয় নেতাদের যে ভূমিকা তা যেমন পুনরাবৃত্তি করা হতো তেমনি পথনির্দেশকও ছিল। শিয়া মতবাদে বলা হয় শেষ নবীর সঙ্গে সত্যটা যেমন শেষ হয়ে যায়নি, তেমনি সম্পূর্ণও হয়নি। নবী মোহম্মদের পরেও দৈববাণী এসেছে। অসংখ্য ইমামের কথায়, তাদের উদাহরণে, এমনকি তাদের শাহাদতেও প্রকাশিত হয়েছে, একটা আলোকশিখার মতো—সবসময় একই এবং পরিবর্তনশীল। এই আলোকশিখা এমন যে আইনকেও ভেতর থেকে আলোকিত করে। আইন শুধু সংরক্ষিত রাখার জন্য তৈরি হয়নি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর আধ্যাত্মিক অর্থও সামনে এসেছে। যদিও দ্বাদশ ইমাম তাঁর প্রতিশ্রুত প্রত্যাবর্তনের আগে পর্যন্ত অদৃশ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিলেন না। জনগণই তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিল, তারা যত বেশি সত্যটা জেনেছে ততই সচেতন হয়েছে।

শিয়া মতবাদে প্রায়ই

লগইন করুন? লগইন করুন

03 Comments

Karla Gleichauf

12 May 2017 at 05:28 pm

On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment

M Shyamalan

12 May 2017 at 05:28 pm

On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment

Liz Montano

12 May 2017 at 05:28 pm

On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment